さて、今回は、020_第六の習慣シナジーを作り出す です。

020_第六の習慣シナジーを作り出す

こんにちは、インデイです。

自己啓発の代表作 七つの習慣の要約です。

今回は、第六の習慣シナジーを作り出すです。

今日は「7つの習慣」の中の第6の習慣「シナジーを作り出す」についてお話しします。漫画版「7つの習慣」のエピソードを元に、シナジーをどのように生み出すかを具体的に解説します。

第6の習慣「シナジーを作り出す」とは

漫画版「7つの習慣」では、主人公の青年と同僚が新しいパンを作るために意見が対立します。

最初は喧嘩になりましたが、win-winの精神でお互いを理解し合いました。

それでもしっくりこない部分がありましたが、第6の習慣「シナジーを作り出す」という考え方に基づき、新しいアイデアを生み出しました。

シナジーの三角形

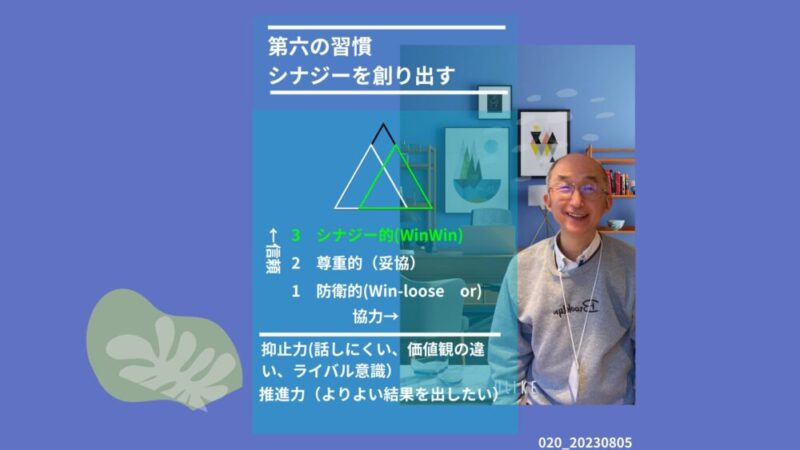

シナジーを説明するために、三角形を使います。

白い三角形が主人公の青年の考え、緑の三角形が同僚の考えを表しています。

これらが交わる部分が妥協のポイントで、さらに上に大きな黒い三角形がシナジーを示しています。

シナジーとは、win-winの精神で新しいアイデアを作り出すことです。

協力と信頼の軸

議論や交渉には協力と信頼の2つの軸があります。

横軸が協力、縦軸が信頼を示します。

1つ目のレベルは防衛的で、どちらかにしかならないという状態です。

2つ目は尊重的で、お互いを尊重して妥協します。

3つ目はシナジー的で、お互いの意見を融合させて新しいアイデアを生み出します。

抑止力と推進力

議論がうまく進まない時には抑止力が働いています。

話しにくい、価値観の違い、ライバル意識が主な原因です。

推進力としては、より良い結果を出したいという共通の目的が必要です。

第1の習慣で学んだ5つの原則(誠実、公正、貢献、成長、可能性)を意識して進めることが大切です。

漫画のエピソードとシナジー

漫画版「7つの習慣」では、青年と同僚の共通の目的はお客さんに喜んでもらうことでした。

最終的に、コロッケパンの中身を自由に選べる新しいアイデアを出しました。

これは2人とも考えていなかったアイデアで、シナジー的な解決策でした。

実際の経験

会社員時代の経験でも、シナジーを感じたことがあります。

新しいパッケージデザインを考えた時、SDGsの流行でプラスチックを使わない案が出ました。

数か月前のデザインアイデアから、ガラッと変わってしまったのです。

それまで、設計していたデータが使えなくなってしまい、こまったなあと思っていたのです。

ところが、設計サイドとして韓国の包装規制が強化され、スペースを小さくしなければなりませんでした。

そのスペースを小さくするには、デザインの新しいアイデアでないと達成できなかったのです。

これらの条件を組み合わせ、さらに改良を重ねて、新しいデザインを作り出しました。

包装設計の規制にも適合し、デザイナーも納得し、設計案と、デザイン案のシナジー的な成果を出せたと感じました。

まとめ

交渉する時には協力と信頼の軸を意識し、防衛的や尊重的なアプローチではなく、シナジー的な考え方を持ちましょう。

第6の習慣「シナジーを作り出す」は、win-winの精神で新しいアイデアを生み出すための大切な習慣です。

以上が第6の習慣「シナジーを作り出す」の解説です。読んでいただきありがとうございました。

Youtube動画です。↓